自己免疫性胃炎・胃神経内分泌腫瘍(NEN、カルチノイド)

〒136-0071東京都江東区亀戸2丁目36−12 エスプリ亀戸ビル 4階

03-6807-0237

自己免疫性胃炎・胃神経内分泌腫瘍(NEN、カルチノイド)

普通は萎縮性胃炎というと、ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori [H. pylori])菌感染に起因するものをいいます。一方で、自己免疫性胃炎はこれとはまったく異なる病態です。ピロリ菌による萎縮性胃炎が細菌という外的要因に由来するのに対して、自己免疫性胃炎は自己の免疫反応によって壁細胞などが破壊されて胃酸分泌が低下するという内的要因に由来する、自己免疫性疾患の一種です。自己免疫性胃炎はA型胃炎、ピロリ菌感染による萎縮性胃炎はB型胃炎ともよばれます。

壁細胞には、胃酸の分泌だけでなく内因子の産生という役割もあります。経口摂取されたビタミンB12は胃から分泌された内因子と結合することによって、遠位側小腸にあたる回腸の粘膜から吸収できるようになります。自己免疫性胃炎では壁細胞の減少のため胃酸の分泌とともに内因子の産生も減ってしまうため、ビタミンB12の吸収障害が生じてビタミンB12不足となり、そのことが大球性貧血の一種である巨赤芽球性貧血の原因となります。この貧血は悪性貧血ともよばれますが、これは古くは原因不明の貧血であったためこのように呼称されるようになったという経緯があるだけです。そのためとくに予後が悪い貧血であるということもなく、ビタミンB12の補充で治療することができます。さらに胃酸分泌低下は鉄の取り込みを減少させる原因となることもあり、自己免疫性胃炎に随伴する貧血には、鉄代謝が関与していることもあります。そのほかビタミンB12欠乏は、亜急性連合性脊髄変性症という神経疾患を引き起こす原因ともなります。

自己免疫性胃炎は女性では男性の2~3倍の頻度で発生し、50~70代での発見が目立つ、中高年女性に多い疾患です。また、後述のカルチノイドが合併しやすいという特徴があります。さらに胃がん発生リスクも約3倍と、ピロリ菌感染由来の萎縮性胃炎に比べればリスクは低いですが注意を要します。またバセドウ病や橋本病といった甲状腺疾患や、1型糖尿病を伴いやすいのも特徴の一つです。

自己免疫性胃炎では胃酸の分泌が極端に低下することから、胃酸の分泌する役割をもったガストリンというホルモンの分泌が亢進し、そのことは神経内分泌腫瘍(NEN)発生のリスクとなります。NETは粘膜表層にあたる粘膜上皮の下の粘膜固有層に由来する、上皮下病変(SEL)の一種です。以前はカルチノイドともよばれていましたが、現在ではカルチノイドというのは正式には肺においてのみ用いられる呼称となっています。しかしいまだに消化管においても、この用語が使われることはあります。胃NENはその原因別に、Rindi分類によって細分化されています。

Ⅰ型

自己免疫性胃炎由来で、分化度が高く予後がよいことが多く、胃NEN全体の70~80%くらいを占め最多。

Ⅱ型

ガストリン産生腫瘍によって血中ガストリン値が増加するZollinger-Ellison症候群や多発性内分泌腫瘍症1型(MEN type 1)によって生じ、分化度が高く予後もよく、胃NEN全体の5~10%程度がこのタイプ。

Ⅲ型

高ガストリン血症を伴わない散発型で、低分化で予後が悪くなりやすく、胃NEN全体の2割弱がⅢ型。

また腫瘍の分化度・増殖能でグレード分けされ、分化度が高く増殖速度が緩やかな方から悪性度が高く増殖能の強い方へ向かって、NET G1、G2、G3、NEC(神経内分泌がん)に分類されます。

自己免疫性胃炎自体にはほとんど自覚症状がなく、進行が遅い場合などでは一生無症状であることも少なくありません。無症状のまま何十年もかけてゆっくりと進行していくのが、自己免疫性胃炎の特徴といえます。また症状はあったとしても痛みなどの強い症状は出にくく、みぞおちの違和感程度の軽い症状がほとんどです。

進行しても、萎縮性胃炎由来の症状は非特異的です。ただしビタミンB12の吸収障害から血中ビタミンB12が不足するようになってくると、悪性貧血由来の症状として動悸・息切れ・易疲労感が出現し、さらには亜急性連合性脊髄変性症を合併すると、手足のしびれ・感覚異常・歩行困難感・記憶障害などを生じることもあります。

胃NENは初期で腫瘍の小さいうちは、ほとんど症状はありません。しかし腫瘍が増大してくると、進行胃がんと同様に潰瘍化による出血による吐下血・貧血症状、心窩部痛、嘔気、食欲低下、体重減少などを生じます。

自己免疫性胃炎の多くは自覚症状がほとんどないため、胃カメラ(胃内視鏡検査)で偶然みつかることが多いですが、胃がんリスク層別化検診(ABC検診)が発見契機となることもあり、多くはD群(ピロリ菌血清抗体陰性・ペプシノゲン陽性)として指摘されます。

胃カメラでの観察では、ピロリ菌による萎縮性胃炎(B型胃炎)が、胃の出口付近である前庭部から胃の内側のカーブである体部小弯側へ萎縮が進行していくのに対して、自己免疫性胃炎(A型胃炎)では胃の上部~中央部付近の外側のカーブである穹窿部~体部大弯側の萎縮が顕著となる逆萎縮がみられるというのが大きな特徴です。これは両者を鑑別する上での、非常に大きなポイントとなります。しかしながら自己免疫性胃炎とピロリ菌感染との合併例も珍しくなく、慎重に診断していく必要があります。

胃カメラで採取された生検での組織病理学的特徴としては、壁細胞障害、ECL細胞過形成、頚粘膜細胞・幽門腺細胞化生があります。中でもECL細胞の過形成は、その後の神経内分泌腫瘍の発生へとつながっていく変化です。

血液検査では抗壁細胞抗体、抗内因子抗体といった抗体が検出されることが多いです。一般には抗体というと疾患の原因とされますが、自己免疫性胃炎に関連するこれらの抗体に関しては、原因でなく結果の産物という見方もあります。そのほか、ガストリン、ビタミンB12、鉄・UIBC・フェリチン、血算などの検査も診断や経過をみていく上でも重要です。

またピロリ菌による萎縮性胃炎を否定するためにも、各種ピロリ菌検査(詳しくはこちらピロリ菌外来ページへ)を行う必要もあります。ただし自己免疫性胃炎では胃酸の分泌が極端に低下していることから、胃内で主に口腔内常在菌などのピロリ菌以外のウレアーゼ産生菌が増殖してしまうことがあり、そうするとピロリ菌感染がないにもかかわらず尿素呼気試験(UBT)が陽性となってしまう可能性が出るため、注意が必要です。

胃神経内分泌腫瘍は、胃カメラで偶発的にみつかったり、自己免疫性胃炎に対しての定期的な胃内視鏡検査でみつかったりすることが多いです。小さな病変であっても治療前にあたっては、その原因をみるためにガストリン産生腫瘍がないかの確認や、比較的大きな病変ではリンパ節転移などの有無をみるためにも、造影CT検査などの画像検査は欠かせません。

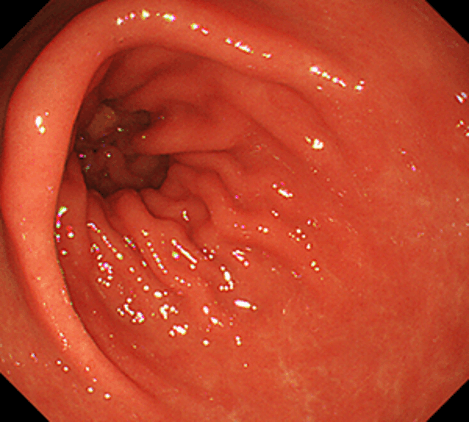

自己免疫性胃炎ではこのように前庭部ではほとんど萎縮がない一方で…

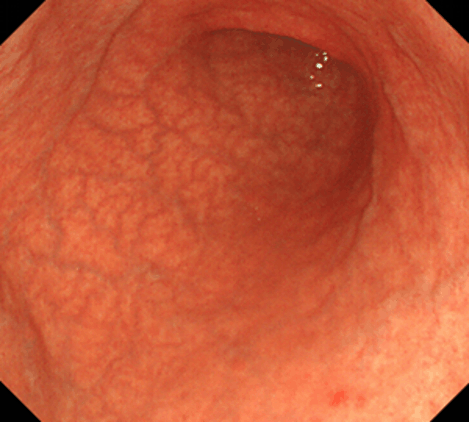

自己免疫性胃炎ではこのように前庭部ではほとんど萎縮がない一方で… 体部大弯の粘膜萎縮が顕著となります。

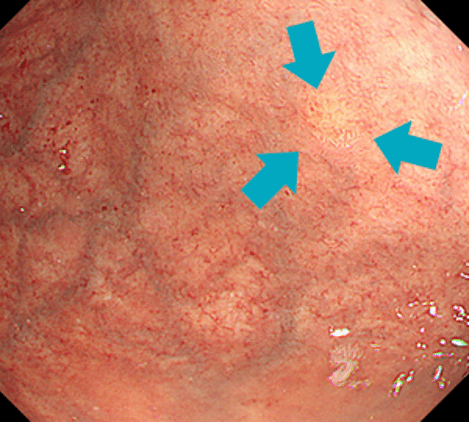

体部大弯の粘膜萎縮が顕著となります。 長期に追うとこのようなNETが発生することも多く、定期的な胃カメラでの観察が必須です。

長期に追うとこのようなNETが発生することも多く、定期的な胃カメラでの観察が必須です。自己免疫性胃炎そのものは、治癒させることはできません。合併症がなければ、定期的な胃カメラ検査・血液検査などで経過を追っていくこととなります。

ビタミンB12欠乏で貧血を生じている際には、これを改善するためにビタミンB12の投与が行われます。以前はその病態からもっぱらビタミンB12注射剤の投与行われてきました。しかしながら経口的にも多量投与することで十分効果を発揮できることが判明してからは、ビタミンB12錠剤の内服での加療も多く行われるようになってきています。ただし先述の様に自己免疫性胃炎では胃酸分泌の低下から鉄の吸収障害もオーバーラップしていることもあり、鉄剤の投与を要することもあります。

胃NETでは、RindiⅠ型・Ⅱ型で粘膜下層までにとどまるφ1cmまでの病変は、内視鏡的切除が推奨され、内視鏡的粘膜切除術(EMR)としてはキャップ内に病変を吸引してスネアで絞扼して切除するEMR-Cが行われ、また局注後に粘膜切開をして粘膜下層を剥離していく内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)も行われることがあります。ただし自己免疫性胃炎由来のRindiⅠ型では予後がよいため、経過観察を許容するという見方もあります。またRindiⅠ型で多発していて、すべてを内視鏡的に切除することが難しい場合には、外科的に幽門洞切除を行うことで原因となる高ガストリン血症を是正し、進行抑制・退縮を目指すという選択肢もあります。一方でRindiⅢ型では分化度が低く予後が悪いことから、基本的に内視鏡的切除の適応とはなりません。

これを逸脱した胃NETでは外科的手術が、さらに局所進行手術不能例や転移例などでは、抗がん剤を用いた全身化学療法を含めた集学的治療が適応となります。この一環で、骨転移などへの放射線治療なども行われます。胃NECでは集学的治療が基本となり、局所領域病変であっても外科的手術成績はきわめて不良であり、その意義についてははっきりしていません。

自己免疫性胃炎そのものは目立った自覚症状はありませんが、貧血や胃がん・胃NENの原因となるため、早期発見と定期的フォローアップのため、胃カメラ検査・血液検査などが欠かせません。いずれも早期での治療介入を行うことで、重篤な状態や致命的な転帰を回避することができるようになります。

気になる症状や健診・がん検診での異常の際には、早めに消化器病専門医・内視鏡専門医を受診するようにしましょう。

TOP